Deutsch-Japanisches Labor für Strukturaufklärung zur Entwicklung von Biobrennstoffzellen

Mit Hilfe von Brennstoffzellen kann der Energiegehalt von Wasserstoff effizient genutzt werden. Fortschritte in der Elektroden- und Redoxpolymertechnologie zeigen, dass semi-artifizielle Biobrennstoffzellen, die mit umweltfreundlichen Biokatalysatoren (Hydrogenasen) ausgestattet sind, herkömmliche chemische Prozesse ersetzen können. Durch Kopplung an flexible, enzymbasierte Verbrauchermodule können nicht nur Strom, sondern auch industrierelevante Chemikalien erzeugt werden. Um diese neuartigen Module zu optimieren, ist eine Kenntnis ihrer Mikrostruktur erforderlich.

Unsere Arbeitsgruppe Photobiotechnologie forscht bereits seit mehreren Jahrzehnten an Hydrogenasen. Wir legen einen Fokus darauf, besonders robuste Hydrogenasen aus unterschiedlichen Organismen neu zu entdecken und auf ihre biokatalytische Effizienz zu untersuchen. Dabei ist die enge Zusammenarbeit mit Prof. Kurisu, Direktor des Instituts für Proteinforschung der Osaka-Universität (IPR), unabdinglich: Er bietet uns die Möglichkeit, auf sehr hochwertige und komplizierte Messmethoden (z.B. Cryo-EM) zuzugreifen, unsere Enzyme strukturell zu analysieren und dadurch weiter zu optimieren. Zahlreiche Projekte finden daher seit vielen Jahren in unmittelbarer Zusammenarbeit mit Osaka statt.

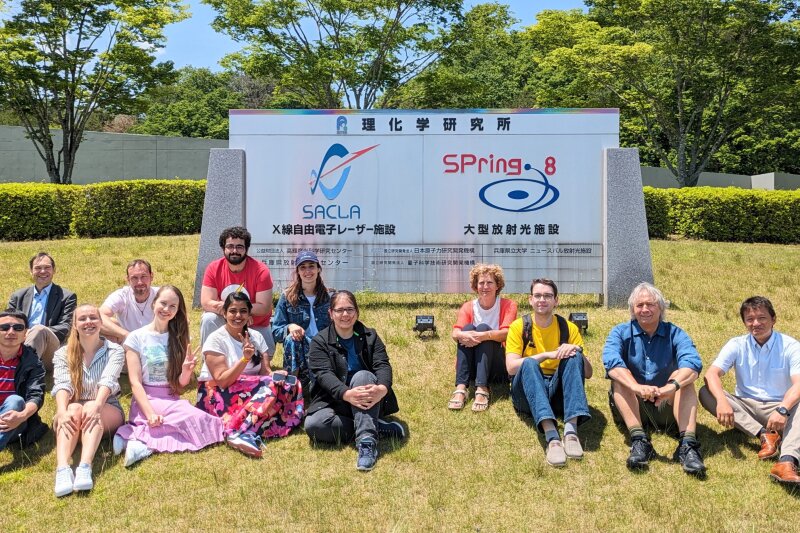

Wir haben daher unterstützt durch Forschungsgelder des BMBF ein gemeinsames Forschungslabor am IPR eröffnet, welches die dortige Expertise in modernsten Technologien der Strukturaufklärung zur Charakterisierung und Optimierung von Biobrennstoffzellen nutzt. Mit diesem Vorhaben wird eine Dependance des International Joint Lab mit dem Themengebiet Wasserstoffkatalyse in Japan aufgebaut. Dafür wurden in Osaka seit 2022 infrastrukturelle Voraussetzungen für eine intensive Vernetzung der Gruppen hinsichtlich ihrer wissenschaftlich komplementären Methoden und Instrumente realisiert. In Japan stehen das weltweit größte Synchrotron der dritten Generation sowie NMR- und CryoEM-Geräte zur Verfügung. Durch die Nutzung dieser Technologien können deutsche Wissenschaftler*innen die Entwicklung von Biobrennstoffzellen auf höchstem Niveau vorantreiben und Spitzentechnologien zum Thema „Grüner Wasserstoff“ entwickeln.

Zur Eröffnung des gemeinsamen „H2-Lab“ hat unsere Arbeitsgruppe 2023 den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und seine Delegation in unserem gemeinsamen Labor in Osaka (Japan) empfangen. Prof. Happe hat ihm interaktiv wichtige Pfeiler unserer Forschung rund um nachhaltige Wasserstoffproduktion mittels Hydrogenasen und die Grünalgenforschung vorgeführt. Die Delegation rund um den Ministerpräsidenten und Rektor Martin Paul der Ruhr-Universität umfasste, reiste mit neuen Inspirationen aus der „Forschung auf Weltniveau“ zurück nach Deutschland. Seit dem sind bereits viele weitere Jungwissenschafter:innen in das H2-Lab gereist, um Teile ihrer Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte umzusetzen.

Molekulares Proteindesign zur fermentativen H2-Bildung

Seit 2022 wird die wissenschaftliche Arbeit von Prof. Happe, PD Dr. Hemschemeier und Prof. Dr. Nowaczyk in Kooperation mit Prof. Kurisu zum Thema Nachhaltige Wasserstofftechnologie als erschwingliche und saubere Energie zwischen Europa und Japan im Rahmen der European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan gefördert. Die Forschungsförderung ist im Verbundprojekt „Strukturbasiertes Metabolic Engineering der H2-Produktion durch Algen (H2M)“ angesiedelt.

Wir forschen gemeinsam mit den Gruppen von Prof. Nicolas Rouhier (Universität Lorraine, Frankreich) und Prof. Claire Remacle (Universität Liège, Belgien). Im Rahmen dieses Projekts verfolgen wir einen neuartigen Ansatz zur biologischen H2-Produktion, indem wir versuchen, den H2-Stoffwechsel, der natürlicherweise in den Chloroplasten eukaryotischer Mikroalgen vorkommt, auf deren Mitochondrien zu übertragen. Die gemeinsame Forschung verläuft in enger Zusammenarbeit mit Japan: Die Eröffnung des H2-Labs hat es uns ermöglicht, auch strukturelle Untersuchungen von Varianten und Hybridkonstrukten für das H2M-Projekt vor Ort durchzuführen. Gemeinsam organisierte Symposien in jeweils Bochum, Osaka und Lüttich, zu denen auch externe Forscher:innen eingeladen waren, haben für einen internationalen Austausch geführt. Durch die enge Zusammenarbeit über mehrere Jahre können wir somit unsere interkontinentalen Forschungskooperationen weiter verstetigen.